近两年,全球技术生态正把“智能体(Agent)+ 协作”推到台前:

Gartner 将“MAS(多智能体系统)”列为 2026 年十大战略技术趋势 之一,强调其在“可治理前提下自动化复杂业务流程、提升团队能力、让人与 AI 协同工作”方面的价值。

与此同时,硅谷顶级创业孵化器YC(Y Combinator)正在系统性拥抱 MAS/AI Agents——从官方选题(RFS)到内容输出(Library 文章)再到批次结构与媒体报道,智能体相关项目(尤其是 Agent 编排、评测、治理、可观测与行业化落地)处于高热区。

对企业而言,这既是趋势共识,也是落实 ROI 的窗口期:谁先把智能体从“演示级”拉到“生产级”,谁就能在流程效率、质量与风险三角中率先取得结构性优势。

过去十年,企业主要用脚本、RPA、iPaaS 和低代码把“重复、规则清晰”的环节自动化。但当流程跨部门、跨系统、跨时序,且夹杂海量非结构化信息(文档、对话、图片)时,传统方式要么成本陡增,要么脆弱失效。生成式 AI 的出现,使“能理解场景、能做决策、能调用工具”的新型自动化成为可能,市场正在从“自动执行任务”升级为“围绕目标自治协作”。

MAS(Multi-Agent Systems,多智能体系统)由一组具备“感知—推理—规划—行动”能力的智能体组成:每个智能体各司其职(如取证、比对、定价、合规检查、通知沟通),在编排器的调度和策略护栏下相互协作,并在关键节点与人工(Human-in-the-Loop)无缝配合。相比单体机器人或静态流程,MAS 更像“可治理的团队”:可分工、会协作、能复盘。

1.复杂度爆炸:跨系统、长链路、异常频发的流程需要“会判断、会补偿”的主体,而不只是固定脚本。

2.变化更快:政策、费率、价格、产品上线节奏缩短,MAS 能以角色与策略为单位快速重组,不必大改底层流程。

3.人机共作:在关键环节让人做监督、授权与解释,既保证可靠性,也把专家知识沉淀回系统。

4.成本与可扩展:用智能体取代大量定制开发与人为搬运,节省集成、人力与维护成本。

跨系统编排:把 ERP/CRM/ITSM/数据平台/RPA 统一纳入一条可观测的链路,消除缝隙。

长流程状态与补偿:天然支持并发、超时、重试、回滚与升级,把“出错就手工兜底”变为“机制化补偿”。

非结构化处理:通过感知与工具链(检索、OCR、对话、表格理解)让文档与交流真正进入流程主干。

合规与可追溯:对提示词、输入输出、工具调用、人机交互全量留痕,便于审计与复盘。

效率:提升流程完成率,缩短周期与等待时间,减少反复沟通。

质量:用策略与护栏保证一致性,异常统一聚合与处理,降低返工。

体验:客户与员工获得更快响应与更清晰的解释链。

风险:与现有系统并存,少改造、快上线,避免“推倒重来”。

持续优化:端到端可观测 + 指标面板(完成率、流程周期、流程异常、等待时间)推动闭环改进。

它不是单点工具的叠加,而是把“智能体、系统、人”统一到一条可运营、可治理、可审计的“流程底座”上。当企业需要把 AI 从助手级 Demo 推向可靠生产,唯有 MAS 这种“可协作、可治理、可复盘”的技术范式,才能让自动化真正穿透复杂业务,并在组织规模上稳定运行。

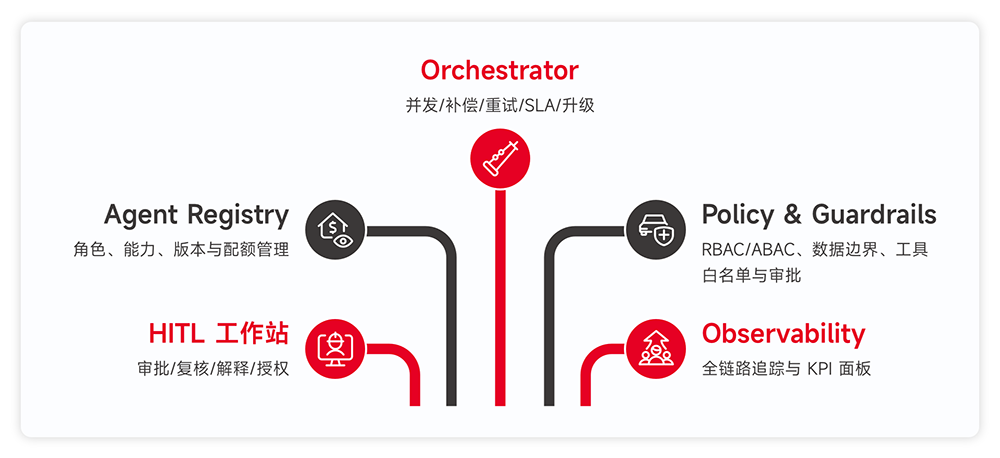

AlphaFlow 提供面向 MAS 的企业级工作流底座:

Orchestrator(并发/补偿/重试/SLA/升级)

Agent Registry(角色、能力、版本与配额管理)

Policy & Guardrails(RBAC/ABAC、数据边界、工具白名单与审批)

HITL 工作站(审批/复核/解释/授权)

Observability(全链路追踪与 KPI 面板)

并原生连接主流大模型与现有系统,支持 SaaS/私有化/混合部署与数据驻留。在不替换现有栈的前提下,周级集成、季度见效,把企业自动化从“Automatic”升级到“Autonomous”。

当 Gartner 与 YC 的“技术风向标”同时聚焦智能体协作,MAS 不再是前沿概念,而是企业流程自动化“从可用走向可管、从可管走向可规模”的关键台阶。越早以试点推动闭环、以指标检验成效,越能把智能体热度沉淀为真正的竞争力。

AlphaFlow 能够助力企业MAS 的可靠底座与伙伴。

相关新闻推荐